2008年にスタートし、2025年で18回目を迎えた「ワインツーリズムやまなし」。

20年近く続くこのイベントは、ワインの造られている“産地そのもの”を歩いて、味わって、知ることができる、国内でも稀有なロングライフイベントだ。

今回参加したのは、メジャー産地・勝沼に加え、笛吹市・甲府市(南アルプス市含む)の個性あふれるワイナリーを巡る2日間のルート。 小規模ながらも地道にワイン造りを続ける造り手たちと出会える、まさに「大人の遠足」のような時間だった。

ワインツーリズムやまなしとは?

ワインを通じて産地を巡り、地域全体を楽しむイベント。

ぶどう農家、ワイナリー、飲食店、商店、朝市、NPO、行政などが一体となって作り上げる、産地ならではの取り組みだ。

当日は地域を循環する専用バスが運行し、参加者は公式サイトや配布資料を見ながら、

• どのワイナリーに行くか

• どのエリアを巡るか

• どこで食事をするか

を自分で計画して回るのが特徴。自由度の高さも、このイベントの魅力のひとつだ。

今回参加したルートとワイナリー

参加ワイナリー(全19社)

笛吹市(11社)

マルス山梨ワイナリー/モンデ酒造/ニュー山梨ワイン醸造/笛吹ワイン/八代醸造/アルプスワイン/新巻葡萄酒/北野呂醸造/日川中央葡萄酒/矢作洋酒/ルミエール

甲府市(8社)

サドヤ/スプリングワイン/シャトー酒折/ドメーヌ・ヒデ/Domaine Kyoko Hosaka 準備室/ドメーヌQ/南アルプスのオリーブ畑/K-Vineyard

甲府駅北口で受付

イベント当日の朝は早い。

甲府駅北口では、午前9時前にはすでに受付の準備が整っていた。

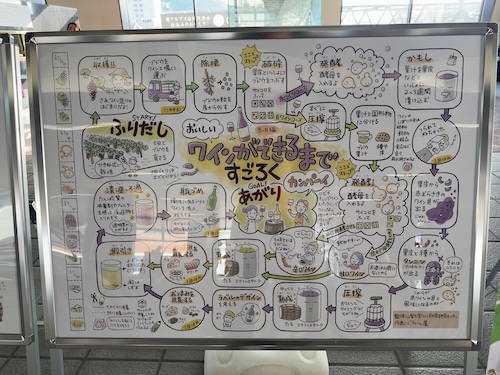

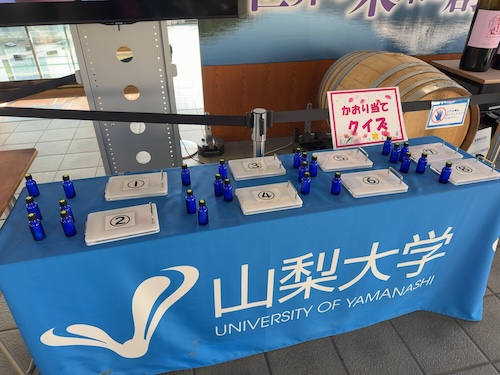

山梨大学ワイン科学研究センターによるパネル展示

同じ駅構内には、山梨大学ワイン科学研究センターによるパネル展示も。

学術的な視点からワイン産地・山梨を知れるのも、このイベントらしいポイントだ。

五味醤油で開かれた南アルプスエリア

南アルプス界隈のワイナリーが集結し、ワインの試飲と南アルプス市内で生産される食品の展示販売。

朝からワインを味わい、ほろりとウオーミングアップしたところで、次の会場へ専用バスで移動する。

ドメーヌヒデ

御勅使川ワイナリー

ドメーヌ・キョウコ・ホサカ

ベーカリールーブル

ワインに合わせる惣菜パンがずらり。

モルク

山梨県産富士川町産のチーズ。

ブルーチーズとカマンベールブルーのチーズセット 900円(税込)

シャトー酒折

無料試飲と有料試飲がバランスよく用意されていた。

今回から会場は建物横のテラスに移り、試飲から購入までの動線がぐっとスムーズに。

新酒から長い期間寝かしておいたワインまでまんべんなく並べられていた。

販売コーナーでは、約60年前に造られたという梅酒の試飲・販売も。

時を重ねた味わいに、思わず足が止まる。

シャトー酒折からバスで石和温泉駅へ。

バス乗り場近くの沢田屋酒店に立ち寄る。

沢田屋酒店(石和温泉)

ここではワインだけでなく、つまみやコーヒーも用意されており、

なんと唯一のビールポイントでもある(ありがたい…!)。

ビールチャージして次のポイントへ。

新巻葡萄酒

創業95年を迎える、自家栽培のみでつくる家族経営のワイナリー。

山梨には大手メーカーだけでなく、こうしたブティックワイナリーが数多く存在することを、改めて実感する。

新酒だけでなく、過去のヴィンテージも比較できるので、ついつい試したくなる。

目の前にある畑を眺めながらピッツァ釜を持つ移動販売車「ROCKiN’ PiZZA」とともに甲州ワインを楽しむ。

北野呂醸造

新巻葡萄酒から徒歩数分。

ウェルカムフードとして、塩味の効いた自家栽培ジャガイモと、チーズ&ベーコン付きのバゲットが無料で振る舞われた。

ワインが進まないわけがない。

アルプスワイン

ここで嬉しかったのがホットワインのサービス。

赤ワインに紅茶と三温糖を合わせた一杯は、冷え始めた体にやさしく染みる。

プチケーキも販売されていて、休みのお供にほっと一息。

ルミエール

畑の中でふるまいワインを試飲。

これぞ産地イベントの醍醐味。

ぶどう畑に囲まれながら談笑し、しばし休憩する贅沢な時間が流れる。

矢作ワイン

ワインツーリズムやまなし名物「塩ほうとう」。

塩味・味噌味、どちらも甲州ワインとの相性は抜群。

ワインと郷土料理が自然につながる瞬間だ。

マルス山梨ワイナリー

薄暮の中、この日最後のワイナリーへ。

最後なのでちょっとよいスパークリングで締める。

ワインツーリズムやまなし2025秋 笛吹市・甲府市のまとめ

ワインツーリズムやまなしは、「飲むイベント」ではない。

産地を歩き、造り手と話し、土地を味わうイベント。

一日を通して感じたのは、ワインだけでなく、人と土地に触れる旅だということ。

だからこそ、何度でも参加したくなるし、20年近く続いている理由もよくわかる。

次はどのルートを歩こうか、そんな余韻を残しながら、現地を後にした。